Werden Landwirte bald nur noch Gärtner sein?

22.07.2023 HeurütiAb kommendem Jahr müssen Bauern neue Regeln umsetzen. Dreieinhalb Prozent ihrer Ackerfläche muss für Biodiversität herhalten. Warum Milchbauer Jörg Büchi jetzt umpflügen muss, obwohl er bereits 14 Prozent ökologisch bewirtschaftet, erfahren Sie ...

Ab kommendem Jahr müssen Bauern neue Regeln umsetzen. Dreieinhalb Prozent ihrer Ackerfläche muss für Biodiversität herhalten. Warum Milchbauer Jörg Büchi jetzt umpflügen muss, obwohl er bereits 14 Prozent ökologisch bewirtschaftet, erfahren Sie hier.

30 Hektaren Land, viel Wald, feuchtes Naturschutzgebiet und rund 30 Kühe: Auf dem Milchbauernhof Jörg Büchis wird bereits jahrelang auf 14 Prozent der Fläche Biodiversität gefördert. Meist umfassen diese Ökoflächen Orte, die aufgrund ihrer Begebenheiten nicht ackerbaulich nutzbar sind. Artenvielfalt soll darauf gefördert werden. Weder Pflanzenschutzmittel, Dünger, Mist oder Gülle finden dort den Weg zum Boden. Im Talgebiet dürfen diese frühestens ab dem 15. Juni gemäht werden – so will es das Gesetz seit über zehn Jahren. Viele Schweizer Bauern fördern freiwillig mehr Artenvielfalt: Der Durchschnitt liegt laut BLW (Bundesamt für Landwirtschaft) sogar bei 19 Prozent an Biodiversitätsförderfläche (BFF) pro Bauernhof.

Bauern und Landwirte sichern mehr als 50 Prozent der Schweizer Nahrungsmittelversorgung. Der Bundesrat verlangt jetzt noch mehr Biodiversität. Ab dem nächsten Jahr muss die Hälfte der geforderten sieben Prozent an BFF auf Ackerfläche liegen, falls mehr als drei Hektaren davon vorhanden ist. Somit fallen rund 10’000 Hektaren Ackerbauland weg. Ganz schön ärgerlich für jene, an deren Höfen bereits mehr als das Doppelte der geforderten Fläche für die Biodiversitätsförderung bereitgestellt wird.

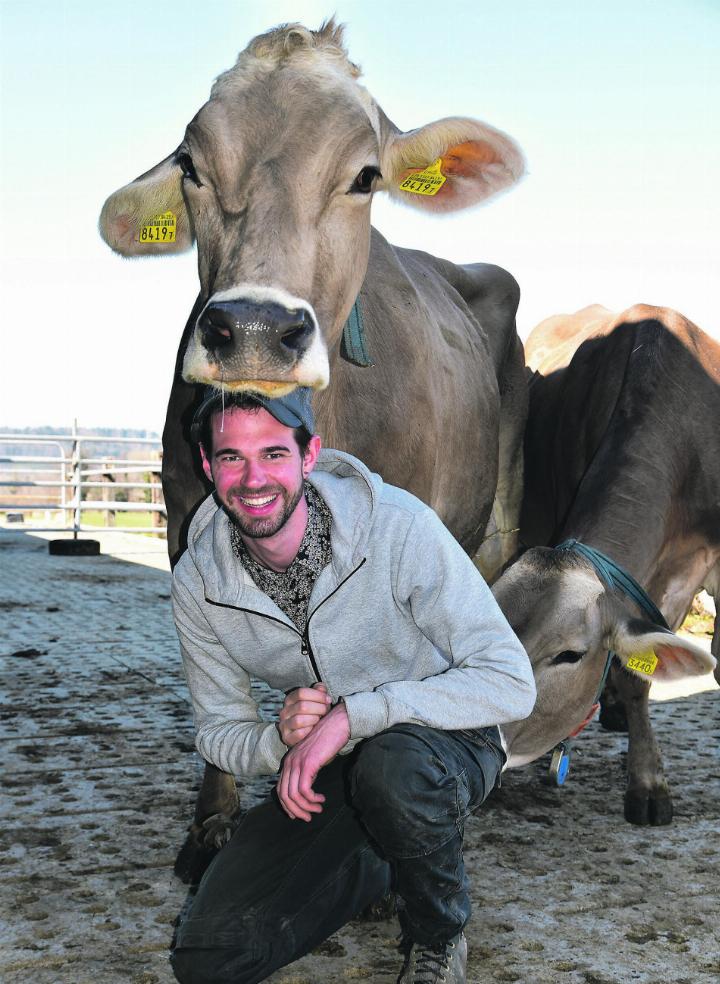

Das findet auch Jörg Büchi. Der Landwirt, der Agrarökonomie studierte und 2021 den elterlichen Hof in Heurüti übernahm, arbeitet nebenbei als Treuhandmandatsleiter und Agrarrechtsberater. Der 27-jährige Milchbauer ist sicher: «Viele werden ihre bereits vorhandenen BFF umackern, damit der Boden als Acker gilt, um anschliessend erneut BFF anzusäen.»

Vertrag mit Bedingungen aus der Zukunft?

Der Erhalt von Flora (Pflanzen) bringe unter Einhaltung der vorgeschriebenen Regeln auf den BFF nur wenig. Ein besserer Effekt könnte unter Beigabe von Mist, das Weiden oder frühere Grasschneiden erzielen. Ohne Hilfsmittel nehme die Artenvielfalt laut Büchi sogar ab. Durch das Mähen und Abführen von Gras werde dem Boden Jahr für Jahr Nährstoffe entzogen und er verarme zunehmend. Auf längere Sicht verändert sich so die Botanik, oft aber nicht in die gewünschte Richtung. Anstelle der erhofften Diversität finden sich immer weniger verschiedene Pflanzenarten. Bei den Insekten sehe das Ganze wiederrum anders aus – hier helfen solche Flächen. Die neue Biodiversitätsinitiative fordert nun, diese noch mehr zu vergrössern. Dabei bleiben Landwirte kopfschüttelnd zurück. Jörg Büchi sagt: «Man sollte lieber die vorhandene Biodiversität an Ort und Stelle steigern.» Fixe Bestimmungen dienen dem Bund lediglich zur benutzerfreundlichen Kontrollübersicht, fördern die Biodiversität aber nur bedingt.

Wichtig für sie wäre auch das Verbinden verschiedener BFF-Massnahmen. Dafür wären diverse Vernetzungsprojekte vorgesehen: Benachbarte Bauern verbinden ihre BFF untereinander und erhalten dafür Fördergelder. Eigentlich eine gute Idee, wenn der dazu nötige Vertrag des Kantons keine fragwürdige Bedingung enthielte. Wer unterschreibt, hält sich an «künftige Schutzverordnungen», sprich Regeln, die noch nicht existieren. Man muss also damit rechnen, dass «die Auflagen von den im Vertrag enthaltenen Anordnungen abweichen». Würden Sie einen Mietvertrag, der dem Vermieter nachträgliche Ergänzungen und Änderungen erlaubt, eingehen? Büchi verzichtete auf die Beiträge. Die Vernetzung zum Nachbarshof bestehe schon lange, durch den Verzicht auf Beiträge, werden Bemühungen nicht statistisch erfasst.

Gleichbleibender Lohn für mehr Arbeit

Für die Milchviehhaltung erhält der Landwirt zwei Direktzahlungen; wenn er seine Kühe regelmässig auf die Weide lässt (Raus-Programm) und sie sich im Laufstall frei bewegen können (besonders tierfreundliche Haltung). Damit muss er die gesamte Milchproduktion decken. Die restlichen Zahlungen sind flächenbezogen. Jörg Büchi erhält einen Versorgungssicherheitsbeitrag und Fördergelder für BFF – das wars. Für Investitionen in die Tierhaltung bleibt fast kein Spielraum übrig. Sobald der Milchpreis wieder nach unten gedrückt wird, befindet sich ein Milchbauer nur knapp über dem Existenzminimum.

Der durchschnittliche Stundenlohn eines Landwirts liegt bei 12 Franken und 50 Rappen. Eigentlich sollten sie per Gesetz gleichviel verdienen, wie andere aus demselben Sektor. Eine Auswertung von Agroscope aus dem letzten Jahr zeigt, dass praktisch keiner von ihnen je wirklich mehr erwirtschaftet. Viele Betriebsleiter müssen auswärts arbeiten, da sie mit dem Landwirtschaftsbetrieb allein zu wenig verdienen.

Seit einem Jahrzehnt sind Direktzahlungen konstant geblieben, von Bund und Kanton lediglich immer wieder umgelagert. Bei schonender Bodenbearbeitung (Anbau ohne Pflug, maximal 1,5 kg Glyphosat, direkte Saat) gibt es ab dem nächsten Jahr 250 Franken pro Hektare. Irrsinnigerweise wurden für die Finanzierung dieses neuen Programms jetzt schon 300 Franken pro Hektare aus den Versorgungssicherheitsbeiträgen gestrichen. Das bedeutet am Ende so viel, dass bei gleichbleibendem Lohn mehr Arbeit fällig ist.

Alarmierende Begebenheiten

Die landwirtschaftlichen Bestimmungen wurden zu einem Wirrwarr an Verordnungspaketen, Regeln, Ausnahmen, Klauseln und Präzisierungen. Gibt es keine praktischeren Lösungen ohne riesiges Sammelsurium an Gesetzen? Der Milchbauer schlägt Tabula rasa vor: «Wir sollten bei null beginnen, definieren was für eine Ernährung wir wollen und wie die Landwirtschaft dazu aussieht.» Da in einem Nebenjob ein viel attraktiverer Stundenlohn erzielt wird, produzieren Betriebe weniger, haben weniger Arbeit und lassen ihre Felder für die Biodiversität brachliegen. Für Jörg Büchi wäre es ebenfalls lukrativer, keine zeitintensiven Milchkühe mehr zu halten, sich nur auf die Biodiversität zu konzentrieren und dafür mehr in seinem Nebenjob zu arbeiten. «Die Einnahmen für eine Hektare Biodiversitätsförderfläche sind zwar tiefer als diese aus Ackerkulturen, aber der Zeitaufwand ist viel geringer. Damit bleibt mehr Zeit für den Nebenjob.»

Ein Alarmsignal für die Schweizer Nahrungsmittelproduktion, das schon fast an das deutsche Hartz-IV-System erinnert: Warum arbeiten gehen, wenn mehr Geld mit Nichtstun herausspringt? Genau so fragen sich die Landwirte: Warum Lebensmittel produzieren, wenn mehr Geld für Biodiversitätsbeiträge und Nebenjob erzielt werden kann? Sicher ist, dass so am Ende aus Landwirten nur noch Gärtner übrigbleiben. Keine Direktzahlungen mehr, sondern einen fairen Preis für Getreide und Milch – das wünscht sich der Bauer. Wichtiges Know-how geht sonst verloren und die Schweiz wird noch mehr vom Ausland abhängig.

JULIA MANTEL