Vanessa Sacchet im Gespräch mit Urban Flunser

15.11.2025 HagenbuchUrban Flunser, geboren am 13. Mai 1982 in Johannesburg, Südafrika, lebt seit seinem ersten Lebensjahr mit seinen beiden Geschwistern in der Schweiz. Der gelernte Landschaftsgärtner ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. In seiner Freizeit widmet er sich dem Köhlern, einem ...

Urban Flunser, geboren am 13. Mai 1982 in Johannesburg, Südafrika, lebt seit seinem ersten Lebensjahr mit seinen beiden Geschwistern in der Schweiz. Der gelernte Landschaftsgärtner ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. In seiner Freizeit widmet er sich dem Köhlern, einem ungewöhnlichen und traditionsreichen Handwerk. Wie er zu dieser besonderen Leidenschaft gefunden hat, erzählt der 42-Jährige im Gespräch.

«Ich kannte den Beruf des Köhlers nicht, als ich damals in der Kartause Ittingen als Landschaftsgärtner gearbeitet habe, zusammen mit geistig und psychisch beeinträchtigten Menschen. In der Kartause wurde einmal im Jahr ein Meiler errichtet. Ich habe gemeinsam mit meinen Leuten geholfen ihn auseinander zu nehmen. Von da an hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Ich wollte den ganzen Prozess von Anfang bis Ende kennenlernen. Das Köhlerhandwerk hat im Entlebuch eine lange Tradition, die Doris Wicki von ihrem Vater und Bruder erlernt hat. Früher war es Frauen eigentlich nicht erlaubt zu Köhlern. Doris Wicki jedoch machte es als sogenannte Event-Köhlerin und führte zahlreiche Projekte durch. Unter anderem baute sie mit Vereinen kleinere Meiler auf und zeigte Interessierten, wie das Köhlern funktioniert. Auch in der Kartause Ittingen war sie als Störköhlerin gefragt, nachdem der bisherige Köhler aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Es wurde überlegt, jemanden neu anzulernen, der Interesse am Handwerk mitbringt. Ich nahm mir extra eine Woche Ferien, um dabei zu sein. Nach dieser intensiven Woche schaute sie mich an und sagte: Den nächsten Meiler kannst du dann selbst machen. Ich schluckte leer, doch sie war überzeugt, dass ich das richtige Gespür dafür habe.»

Das Handwerk der Köhlerei

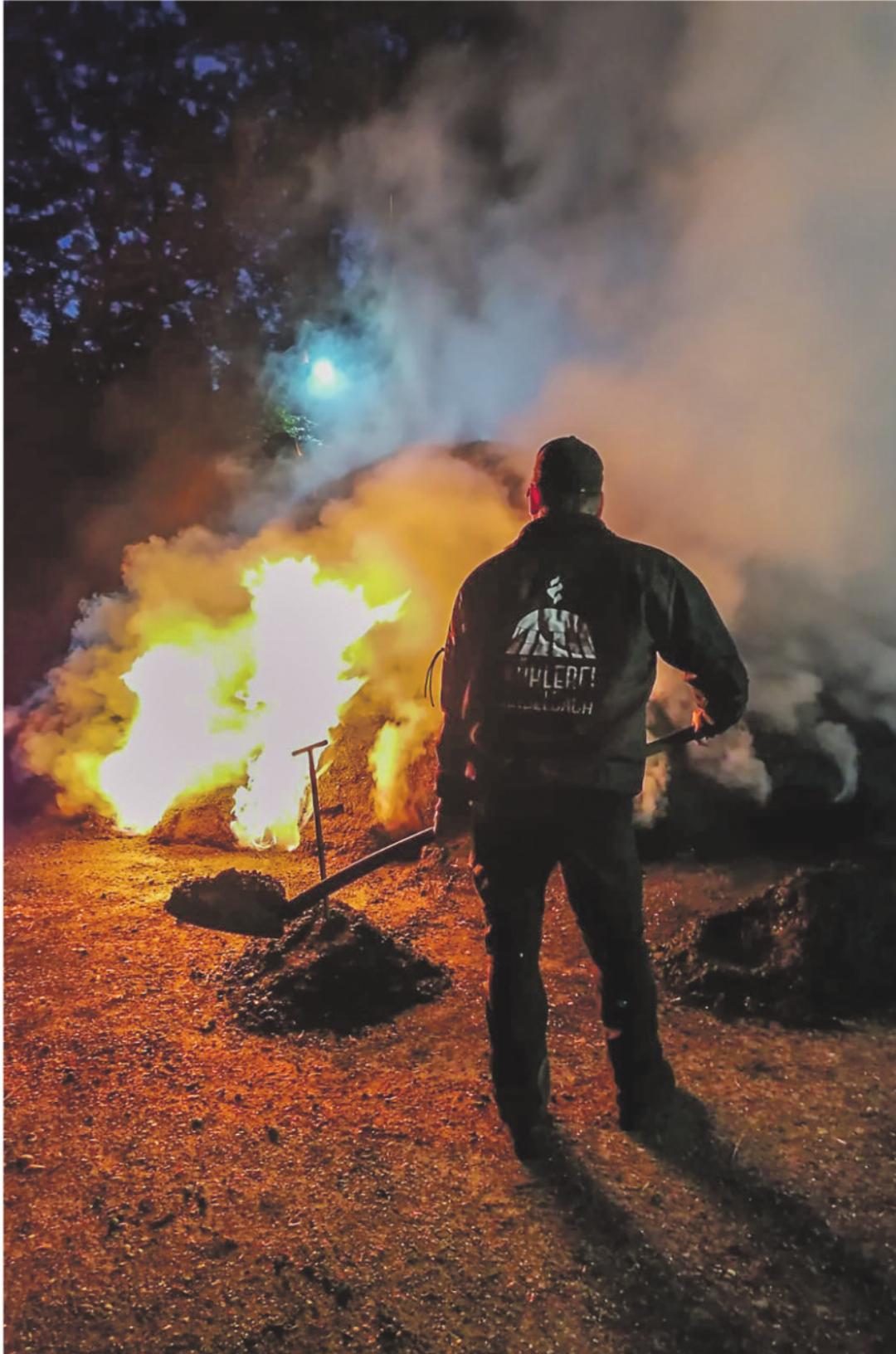

«Wenn wir einen Meiler aufstellen, legen wir zuerst einen Rost aus Rundhölzern, der 15 Zentimeter über dem Boden liegt. Darauf kommen sogenannte Schwartenbretter, also Abfallbretter aus der Sägerei. So entsteht eine stabile Basis. In der Mitte bauen wir das sogenannte Füllhaus auf. Das ist der Kamin, ein hohler Raum, der frei bleibt. Von dort aus beginnen wir, das Scheitholz ringsum aufzuschichten. Stück für Stück wächst der Meiler in die Höhe, bis er seine runde Form hat. Damit später auch am Rand alles gleichmässig verkohlt, wird aussenherum eine Schicht Tannenkries angebracht. Danach folgt die Löschi das ist der schwarze Mantel. Er besteht aus Kohlenstaub und Kohlengries, den wir mit Wasser anmischen. Dazu nehmen wir einen Betonmischer. Die Masse wird anschliessend etwa 20 Zentimeter dick über den Meiler gestrichen. Diese Schicht ist wichtig, weil sie verhindert, dass Hitze oder Glut durch die Scheiter nach aussen dringen. Damit der Meiler stabil bleibt, binden wir ihn zusätzlich mit einem Tremmel ab. Wir machen das in zwei Etagen und sichern ihn mit Drahtseilen. Falls er irgendwann explodiert, was passieren kann, rutscht er so nicht seitlich auseinander, sondern öffnet sich höchstens oben. Oben setzen wir einen Eisendeckel auf. Von dort aus wird der Meiler angezündet. Wir sagen dazu Anfahren. Dafür geben wir einen Kessel voller glühender Holzkohle hinein. Der Brand arbeitet sich dann langsam von oben nach unten durch den ganzen Meiler. Wie lange der Prozess dauert, hängt von seiner Grösse ab. Unser Meiler fasst rund 50 Ster Holz. Da braucht es etwa einen Monat: eine Woche zum Aufstellen, zwei Wochen zum Betreuen, also Abbrennen und am Ende noch eine Woche, zum Absacken.»

Rund um die Uhr im Wald: Zwei Wochen am Meiler

«Wir als Köhlerei Andelbach stellen einmal im Jahr in Ricketwil im Wald einen Meiler auf. Die Holz Kooperation Oberwinterthur besitzt dort eine Hütte, die wir benutzen dürfen. Wir haben zwei Schlafkabinen eingebaut und übernachten dort. Gekocht wird auf dem Feuer. Was den Aufenthalt im Wald sehr gemütlich macht. Denn während der Zeit, in der der Meiler abbrennt, muss man rund um die Uhr vor Ort sein. Anfangs kontrollieren wir ihn alle zwei Stunden. Das bedeutet: den Eisendeckel entfernen, mit einer langen Eisenstange nach unten stochern, prüfen, ob alles gleichmässig brennt, und das Holz wieder auffüllen. Nach drei bis vier Tagen reichen Kontrollen alle drei Stunden, gegen Ende des Prozesses nur noch alle vier Stunden. Auf der Oberfläche des Meilers ist es nicht heiss, da die Löschi-Schicht sehr gut isoliert. Dort, wo wir Löcher stechen, kann es etwas warm werden, sonst ist die Oberfläche nur handwarm. Im Inneren des Meilers jedoch herrschen Temperaturen zwischen 400 und 600 Grad. Am Ende des Prozesses wird er zugedeckt und muss sechs Monate liegen bleiben, damit er vollständig abkühlt. Anfangs haben wir unsere Holzkohle an die Landi-Läden und an die Metzgerei Würmli verkauft. Inzwischen sind wir in der Region so bekannt, dass wir unsere Kohle direkt bei unserer Schür, wo sie gelagert wird, verkaufen können. Wer Gönner ist, kann sogar Säcke vorab reservieren. Der Direktverkauf ist uns wichtig, weil wir so Kontakt zu unseren Kunden haben. In eineinhalb Tagen verkaufen wir bis zu vier Tonnen Holzkohle. Viele unserer Kunden sagen: Wenn du einmal mit unserer Holzkohle gegrillt hast, möchtest du nichts anderes mehr. Ein wesentlicher Unterschied unserer Holzkohle, gegenüber der aus dem Grosshandel ist, dass sie keinen Staub enthält. Wir sieben alles aus und verwenden ausschliesslich Buchenholz, das den besten Brennwert hat, sehr heiss brennt und lange hält. Der Grosshandel mischt dagegen verschiedene Harthölzer, darunter viel Esche und stopft auch den Staub in die Säcke.»

Mit Schaufel, Herz und ein bisschen Verrücktheit

«Früher war das Köhlerhandwerk ein richtiger Beruf. Ich betreibe es heute als Hobby. Mir geht es vor allem darum, dass die Leute dieses alte Handwerk kennenlernen. In der Schweiz gibt es nur noch Köhler in Malans, im Entlebuch und uns in der Ostschweiz. Es wäre schade, wenn diese Tradition verloren ginge. Heutzutage wissen viele gar nicht mehr, wie Holzkohle entsteht. Unser Verein besteht aus Leuten, die diese Tradition weiterleben lassen. Beat Dietschweiler begann in Andelbach gemeinsam mit dem Verein Läbensruum zu Köhlern. Später kam sein Bruder Peter und seine Tochter Corinne dazu. Mit dabei ist auch Freddy Roost, er stammt aus Ricketwil, und als neuestes Mitglied durften wir Hannes Pfyffer aufnehmen. Im letzten Jahr hatte er die Gelegenheit, den Lehrlingsmeiler zu machen. Für die Zukunft hoffe ich, dass meine Kinder diese Tradition weiterführen. Mein älterer Sohn ist jetzt acht Jahre alt und kommt immer sehr gerne mit, um zu helfen. Er schaufelt, arbeitet mit und hat sogar schon Löcher gestochen. Nächstes Jahr ist geplant, dass er mit mir im Wald übernachten darf, das ist sein Ziel. Das Köhlerhandwerk erfordert viel Handarbeit und ein gewisses Mass an Begeisterung. Man muss schon etwas durchgeknallt sein, um sich diesem Hobby hinzugeben und auch noch Ferien dafür zu opfern. Solange es meine Gesundheit zulässt und meine Frau mich unterstützt, wenn ich für zwei Wochen in den Wald verschwinde, möchte ich diese Arbeit noch lange weiterführen. Wer sich für die Tradition des Köhlers interessiert, ist herzlich eingeladen, an unserem jährlichen Köhlerfest, den gesamten Prozess der Holzkohlenherstellung hautnah mitzuerleben.»

VANESSA SACCHET