Die letzte Messe in Elgg mit Dekan Bernhard Meiss

28.03.2024 ElggIn der Stadt Zürich und ihrem weiteren Umfeld war zur Reformationszeit die Kirche nicht belanglos, sondern streitbar und umstritten. Man stritt sich, aus heutiger Sicht eher verwunderlich, ob Bilder in den Gotteshäusern zur Erbauung förderlich oder hinderlich seien. Und – ...

In der Stadt Zürich und ihrem weiteren Umfeld war zur Reformationszeit die Kirche nicht belanglos, sondern streitbar und umstritten. Man stritt sich, aus heutiger Sicht eher verwunderlich, ob Bilder in den Gotteshäusern zur Erbauung förderlich oder hinderlich seien. Und – schon weniger verwunderlich – ob die Messe sakrosankt oder zu hinterfragen sei.

Die Auseinandersetzungen führten zu einer von gegen 900 Personen besuchten weltlichen Versammlung, der «Zweiten Zürcher Disputation» im Oktober 1523. Die eine Seite argumentierte mit der Heiligen Schrift, die andere mit der kirchlichen Tradition. Ob die Messe eine Wiederholung des Opfers Christi sei oder ein wiederholbares Gedächtnis seiner nur einmal geschehenen Opferung? Das umfangreiche, erhalten gebliebene Disputationsprotokoll enthält die Wortmeldungen, verrät die Anspannung in der Versammlung und schliesst mit dem mehrheitlichen Befund: Die Messfeier soll abgeschafft werden.

Die Messe in Pantoffeln und roten Hosen

Zuvor hatte der Pfarrer von Knonau im Säuliamt Klagen veranlasst. Er zelebrierte nämlich die Messe in Pantoffeln und roten Hosen. Suchte der Pfarrer die Provokation? Der Rat in Zürich stellte die Sache ab. Der Zürcher Chorherr Johannes Widmer klagte, die Messe werde verachtet. Als ein weiterer Chorherr vom Grossmünster in Zollikon eine Predigt gehalten hatte, kritisierte ihn der Bauer Jakob Hottinger: Inskünftig verlange er bei der Messe den Empfang der Hostie und des Kelches, also «in beiderlei Gestalt». Und wegen seiner Predigt bräuchte er nicht mehr nach Zollikon zu kommen. Über die Messe mehrten sich in der Bevölkerung kontroverse Ansichten.

Der Priester Huldrych Zwingli am Grossmünster jedoch war, als getreuer Diener der katholischen Kirche, vorerst unkritisch gegenüber der Messe. Erhalten geblieben ist sein schöner Messkelch aus Glarus. Für ihn hatten andere Themen Gewicht: das Söldnerwesen, die Fastengebote, der Zölibat, das Mönchtum, das Schriftprinzip oder die Tradition, die Verehrung der Heiligen und ihrer Bilder. Hingegen beim Altarsakrament blieben ihm die Anschauungen länger fliessend und blieb sein Urteil zurückhaltend. Erst im Laufe der Zeit reifte es und festigte sich. An der Disputation teilt Zwingli die Meinungsmehrheit: Die Messe sei keine Opfer-, sondern eine Gedächtnisfeier. Nun muss er sich aber mit einer zweifachen Gegnerschaft auseinandersetzen: mit den bisherigen Anhängern des Messopfers und den Radikalen, welche die Messe sofort abschaffen wollen.

Die Messe, eine Opferung oder ein Gedächtnis davon?

Die Disputation steht unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mark Röyst und den moderierenden Doktoren von Watt und Schappeler von St. Gallen sowie Sebastian Hofmeister, Prädikant aus Schaffhausen. Waren tags zuvor die Heiligenbilder traktandiert, rückte jetzt die Messfeier in die Mitte.

Zwingli referiert als Erster: «Das gestrig von den götzen (Heiligenbilder) ist ein kindischer handel gewesen. Aber diss ist ein gotslesterlich stuck, das wir uss dem zarten fronlychnam und bluot Christi ein opffer machend und gelt darumb nemmend, das aber Christus unser erlöser allein uns zuo einer spyss und zuo einem widergedächtnus sines lydens und testaments gegeben hat.»

Wolfgang Rueple, der Abt der Zisterzienser aus Kappel (ursprünglich aus Frauenfeld) stimmt zu: «Ich bin ouch der meynung, das es nit ein opffer ist, dann ein widergedechtnus des lydens und tods Christi.»

Ein Probst hat Bedenken: Er verstehe es zwar «in minem verstand (auch) nit, das es ein opffer sye. So hör ich dennoch gern, dass es die alten ouch für ein opffer haben gehept. Wie ist aber der epistel (Brief) Clementis ad Jacobum, fratrem domini (Bruder des Herrn), da es ouch desglychen ein opffer sin genempt wirdt»? Zwingli: «Herr Propst, was wellend ir bekümeren mit der epistel Clementis, so es doch apocriphum ist (nichtbiblische Schrift)?»

Vadian zum Chorherrn aus Embrach: «Wöllen ir ouch etwas darzuo reden?» Antwort: «Nein, sunder er funde nit anderst geschriben, dann das es ein widergedächtnus und nit ein opffer were.»

Für den Leiter der Johanniter aus Küsnacht zählen die Einmaligkeiten in der Nachfolge: «Mag Christus nümmen me geopfret werden; dann er mag nümmen getödt werden. Er ist einmal von siner wirdigen muoter geborn; wir mögend inn nit mer gebären, aber wol gedächtnus siner geburt halten. Er ist einmal gstorben; wir mögend inn nit mer töden, aber wol gedächtnus sines sterbens halten. Er ist einmal ufferstanden; wir mögend inn nit mer ufferwecken, aber wol gedächtnus siner ufferstentnus halten und der uffart. Also ouch hat er sich einmal geopfret; wir mögend inn nümmen opfren, aber wol gedächtnus halten sines lydens, sines uffopfrens für unsere sünd.»

Der Meinung des Pfarrers Stainly aus Schaffhausen, «das die mess ein opffer sye», hält mit glänzender Rhetorik sein Kollege Burgauer aus st. Gallen entgegen: Die Messe «sye allein ein widergedächtnus». Den kürzesten der Auftritte hat der Reformator aus Konstanz, Dr. Zwick. Schulherr Niessle aber möchte die Reformation abbremsen: «Es wölte inn duncken, es zimpte sich nit, das man mit sölichen schwären sachen also wölte ylen, on erkantnus eynes gemeinen conciliums.» Der betagte Chorherr Hofman vom Grossmünster tritt ungeschickt auf: «Fieng ein vast unnützen tant an – dann er ghörte übel. Dessglychen huob er an uss einem gschribnen zedel ze lesen.»

Auch die Klöster sind angefragt: die Barfüsser (Franziskaner, aus dem heutigen Zürcher Obergericht), die Prediger (Dominikaner, aus der heutigen Zentralbibliothek) und die Augustiner (aus der Augustinergasse). Der Franziskaner beklagt sich (ausser dem Thema) über seinen Vorgesetzten. Der Dominikaner meint: «Wie das mine herren machen und ordnend, also gfalt es mir wol und wil inen gern gehorsam sin.» Der Augustiner: «Gnädigen lieben herren! Die ding gefallen mir wol. (Do sprach man zuo im: Er sölte lut reden, so möchte man hören, was er sagte. Der entgegnet, er wäre heyser; möchte nit lüter reden.) Des gesterigen artickels halb, die götzen und die bild betreffende, bin ich wol zuo fryden. Des anderen artickels halb so bedunckt mich, der canon möge nit verworffen werden, wie dann die heyligen vätter dasselbig angesehen hand. Es were hüpsch sunst ouch, das wir alle eins wärind der Mess wegen.»

Gibt es Ketzer im Land?

Auch die Pfarrer der Landschaft werden aufgerufen. Einer aus Winterthur beschwert sich darüber, als Ketzer beschimpft worden zu sein. Scharfe Kritik von Zwingli wegen Verketzerung muss auch der Elgger Dekan Bernhard Meiss einstecken. Dieser wehrt sich: «Ich hab ouch vormalen nie nüt gepredget, das nit recht sye.» Aber Zwingli geht aufs Ganze: «Es klagent sich all guot, arm gsellen ab üch, wie ir allein der siend, der inen grossen widerstand thue des euangelions halb.» Schliesslich fordert der Reformator Meiss heraus, offen zu kommunizieren: «Dwil ir nun derselbig sind, so stuend es üch nun wol an, das ir dasselbig hie offenlichen anzeigtend, wo wir (!) doch irrgiengind (irregehen)? Oder ob wir kätzer (Ketzer!) werind oder nit? Das were nun christenlich und recht thon.»

Die Disputation in Zürich endet ohne Beschlüsse. Die Mehrheitsansichten werden vom Rat übergangen. Die Messe wird nicht abgeschafft. Der Rat beruft eine Kommission, mit je vier Vertretern des Kleinen und Grossen Rates, den drei Leutpriestern Zwingli, Jud und Engelhard und drei Prälaten aus der Zürcher Landschaft. Die drei Leutpriester empfehlen die Abschaffung der Messe auf Weihnachten 1523. Der rat lehnt ab, um der Ruhe und des Friedens willen.

«Opfer der Mäss abgethan zu Elgow am Ostertag 1524»

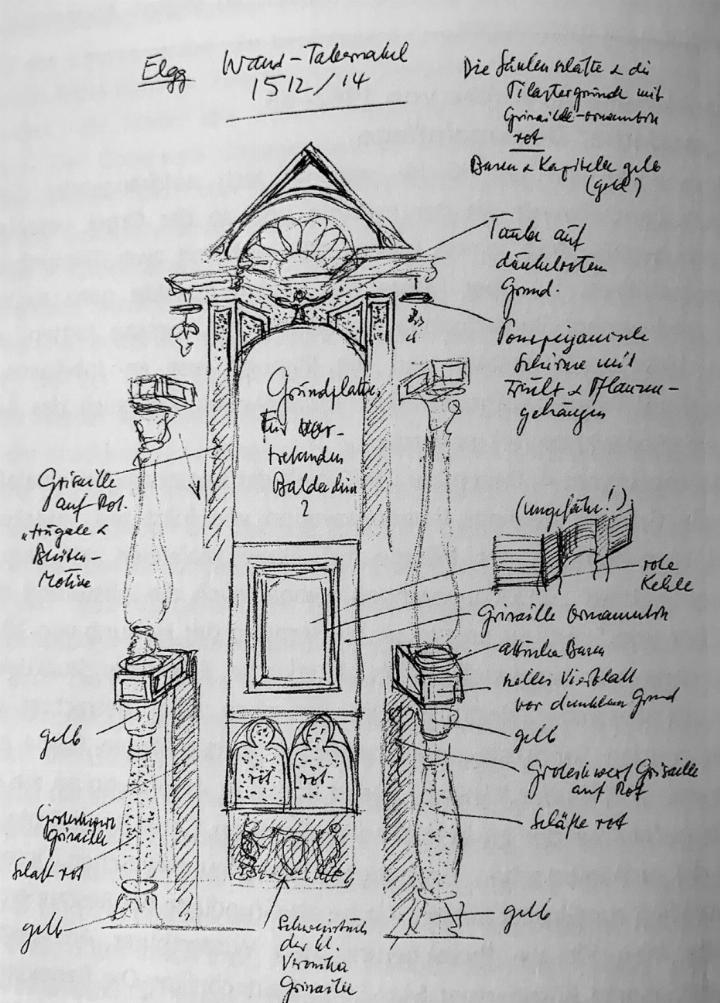

Seit dem Jahre 1522 ist die Mehrheit der Einwohnerschaft des Städtchens Elggs empfänglich für den Wandel des kirchlichen Lebens. Zwei Emissäre Zwinglis überzeugen besonders: Heinrich Lüthy, Helfer am Grossmünster, und Georg Lüthy, Prädikant aus Winterthur. Sie rücken das Evangelium ins Zentrum. Ihre Predigten werden stark beachtet im Flecken, in der Umgebung und der thurgauischen Nachbarschaft. Die eifrigen Bahnbrecher verkünden mit Leidenschaft und Provokationen, ohne ihre Worte auf die Goldwaage zu legen. Drastische Belehrungen über den Bilderkult und die Messe führen zu gerichtlicher Klage. Der Gerichtsherr Hans von Hinwil (†1544) oben auf Schloss Elgg gehört zu den Gegnern der Reformation und war katholisch geblieben. Mit Beatrix von Hohenlandenberg vom Schloss Hegi verheiratet, war er ein naher Verwandter des Konstanzer Bischofs Hugo von Hohenlandenberg geworden. Unten im Städtchen Elgg aber werden die Messaltäre weggeräumt, die Kostbarkeiten aus der Kirche verkauft, die Heiligenbilder verbrannt und die Wandmalereien übertüncht.

Karl Mietlich zitiert in der «Geschichte von Elgg» aus Hans von Hinwils Bericht zur Reformation im Flecken – leider ohne Quellenangabe: «Das Opfer der Mäss samt allen der Kilchen Ceremonien und Gehörden sind gantz und gar abgethan zu Elgow am Ostertag nach Cristi Geburt, do man zallt 1524 Jar. Und hatte Her Bernhart Mayss, Dekan und Pfarrherr, am Ostertag die letst Mäss hie; also zuchend der Dekan, Her Bartlimee Brun, Her Hans Offner, die Caplön hinweg. Do fiengend die von Elgow an, der Kilchen Zierden verkauffen, die Bildtnussen der Heiligen verbrännen und der Pfrunden und Kilchengüter zu iren Handen nemen. Dan us der Lehr Martini Lutheri und Ulrici Zwinglii gross Zwitracht in dem Glouben und der Kilchen täglich entstund und erwuchs, dass darnach im Oktober (1531) in der gantzen Eidgnoschafft ein Krieg und gross Blutvergiessen gab. Gott erbarms!» Ausserdem finden sich zu diesen zitierten Vorgängen auch einige geraffte, monetäre Einträge in der Gemeinderechnung von 1524, beispielsweise: «Ußgeben III Pfund 5 Schilling minder, do man von des dechans (Bernhard Meiss) wegen in Zürich ist gsin.» Bis die Angelegenheit mit dem Dekan Meiss und den ebenfalls nicht mehr genehmen Kaplänen geregelt worden war, musste Elgg fünfmal Abordnungen nach Zürich schicken, was Kosten verursachte.

Im Frühjahr 1524 beschwert sich die örtliche Vorsteherschaft in Zürich darüber, dass Meiss immer noch die Messe lesen würde, obwohl die grosse Mehrzahl der Gemeinde für die neue Lehre sei. Die Intervention bewirkt, dass die Vorgesetzten in Rapperswil den Dekan abberufen.

Am Ostersonntag 1524 liest Bernhard Meiss in der Kirche Elgg zum letzten Male die Messe und zieht nach der Rosenstadt, wo er eine neue Pfarrstelle findet. An seine Stelle tritt – nicht ungehindert – als erster reformierter Pfarrer Hans Oechsli. Er hatte zuvor in Burg Stein am Rhein gewirkt und war in den Ittinger Sturm hineingezogen worden. Ihm folgt der gelehrte Dr. Mantel. Der zweite reformierte Pfarrer bleibt mit dem katholischen Rapperswil in «geschäftlichem» Kontakt, wegen seines zwei Jucharten grossen Weinberges in Elgg, den er – selbstredend – «weder reuten noch hacken könne». Ausserdem schliessen Vogt und Räte von Elgg mit dem Spital Rapperswil erneut einen schriftlichen Vertrag über den Besoldungszuschuss für den reformierten Verweser Dr. Mantel. Sein Nachfolger Johannes Schlegel aus Ravensburg hingegen, der dritte reformierte Pfarrer, steht (nicht nur) mit Rapperswil, seines Lohnes wegen, auf Kriegsfuss.

Erst im folgenden Jahr, am Mittwoch, den 12. April 1525, beschliessen der Kleine und Grosse Rat in Zürich – nach langer Bedenkzeit – mit einem nur kleinen Mehr den weitreichenden Beschluss, die Messe abzuschaffen. Das erste öffentliche Abendmahl als Gedächtnisfeier, unter beiderlei Gestalt von Brot und Wein, den Zeichen für Leib und Blut Jesu Christi, wird in der Stadt am Gründonnerstag, den 13. April 1525, gefeiert. Als sitzende Kommunion mit hölzernen Bechern und Schüsseln! Bald danach dürften auch im zürcherischen Eulachstädtchen die schlichten Abendmahlsfeiern begonnen haben.

MARKUS SCHÄR